皆さんこんにちは、inhです。

少しずつ暑さが落ち着いてきていますね。暑いのは苦手なインドア派なので、これからの季節がとても楽しみです。

さて、今回の企画展は、『クリムト展 ウィーンと日本1900』です。

クリムト、知っている方は知っているお名前ですかね。企画展の名前から察しているかもしれませんが、オーストリアの画家です。 ふーんそうなんだぁって思っちゃう人が多そうです。実際、私も似たような感想を持ったり持ってなかったり。

どちらかというと、名前より作品のイメージの方が先行して記憶されている方の方が多いんじゃないかなぁ……金箔をたくさん使って、愛や官能といったテーマで作品を残しているのがクリムトです。『接吻』という作品は美術の教科書に載ってた記憶があります(近年の教科書傾向ってどうなんだろう? ジェネレーションギャップが生まれてそうで怖い)。

企画展情報

名称:クリムト展 ウィーンと日本1900

会場:豊田市美術館

会期:2019年7月23日〜10月14日

数ヶ月前に似たような企画展(ウィーン・モダン展)がありまして、続編かと思わせぶりな名前です。実際はそんなことないのですが、ウィーンという同じテーマを扱っていて、かつ関連する構成・展示もあり、面白かったです。その点については後ほど紹介したいと思います。

会場の豊田市美術館は、3連休の中日に行ったら大混雑でした。普段の土日休みならこんな混み方しないんですけども。実は別フロアで愛知トリエンナーレを開催していたんですよねー。セット券のおかげでお得に両展示が見れちゃうっていう。マイペースに観たい人間としては、嬉しいような悲しいような。

ですので、自家用車で向かう方は要注意です。天下のトヨタ(?)豊田市でそれは難儀な話かもしれませんが、駐車場が溢れて大行列だったので公共交通機関の方がおすすめです。そういえば近くに文化会館があったんですが……表向きには自家用車で向かう場合に周辺のコインパーキングを推奨します。

展示作品について

あまり知識がないもので残念ですが、19世紀末はジャポニズム(ヨーロッパからみる日本美術)が流行した時代でした。ウィーン万国博覧会で日本美術が紹介されたのもこの時期だと説明がありました。クリムトは、日本や中国の文献・工芸品などを集めていたとか。美人画とか錦絵とかです。へえ! って感じです。クリムトが愛をテーマに作品を描いたと前置きで残しましたが、背景にはそういった日本美術の影響があったそうです。その通り『17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像』では、クリムトが額縁に日本美術の特色を組んで作ってありました。なるほど合点がいきますって感じのわかりやすさです。ちなみにフレーゲさんは数多くいたクリムトの女性の中でも最も深い? 近い関係にあったファッションデザイナーでした。キャプションにも自立した女性と書かれていて、なんとなくでも当時の社会を垣間見れたのかも。

ちなみに今回の企画展はクリムトが中心ですが、ウィーンに関連するテーマが次点です。19世紀末のウィーンを代表する画家とか、クリムト没後100年、日本とオーストリア友好150周年記念と、当時の世間の様子も展示の意図に含まれていますね。

クリムトの作品には『接吻』のように、金箔を扱った絵が多いのですが、今回の企画展でTHE クリムト! と思わせる2枚があります。『ユディトⅠ』と『ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)』です。色を想像してみてください。見事な金箔ばりの作品が、壁一面の濃紺に添えられた様子を! 多くの鑑賞客が目に焼き付けるように、その青と金の対比を眺めていました。作品を際立たせる、大胆で洒落た展示スタイルだと思います。ここの構成を考えた人に心の中で拍手しました。最高。

クリムトが関わっていたウィーン分離派というコミュニティの展覧会ポスターが展示されているのですが、冒頭でちょろっと出した『ウィーン・モダン展』でも紹介されたポスターがありました。なんでそれを蒸し返すかというと、『ウィーン・モダン展』でこんなネタが紹介されていました。ポスターの中には、表現が過激だという理由で修正が入ったものがある、と。前回の企画展では修正前と修正後が展示されていて、ウケ狙いかと思ってました。でも今回展示されていたのは修正前のポスターだけでした。真のオチはこっちだったんじゃないか……そう思うのは私だけなんだろうか。

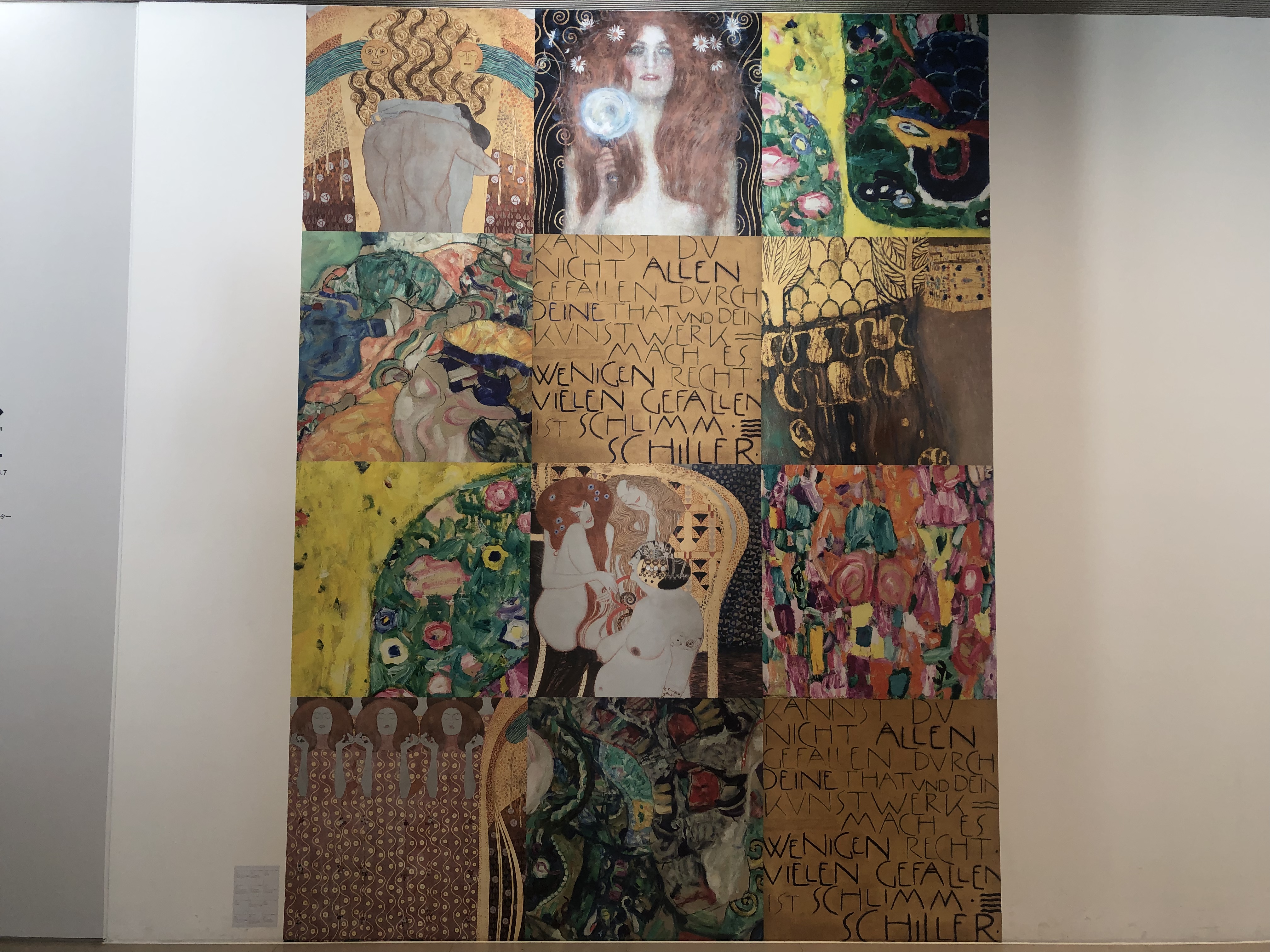

この企画展ですごいなぁ思わせられたところが、もう一ヶ所ありました。今回初めて見た『ベートーヴェン・フリーズの壁画』の大複製でした。三面にもなる全長34メートル以上の壁画がありました。こちらの作品は平面・彫り・立体と、金箔以外の手法がたくさん加えられてまして、全体的に日本画のような印象を受けました。細目で全体をみると日本の白い土壁を彷彿とさせます。上部には川流れに女性の姿が横たわっていて、これもまた日本の天女のよう。

この作品は、黄金の甲冑騎士が苦しむ人々の願いに応えようとし、敵と戦い、幸せを求める展開が三面になって描かれています。敵である悪のモチーフとして、人間の苦悩を擬態・擬人していたり、しっかりドクロが潰されている描写があったり、物語性が伝わってきますね。これは作品の意味とか難しいこと分からなくても読み取りやすい、そんなポイントでしょうか。

クリムトの作品で好きなところは、絵画なのにデザインっぽいところです。ほとんど背景や添え物としてパターンを使う場合が多いと思うんですが、クリムトに関してはその逆で、人物をパターンに寄せている気さえします。角張った手脚とか、普通より曲がった骨格とか、そういった表現に惹かれるんですよね……。すこし図形っぽいというか。で、この企画展でジャポニズムについて紹介されたので、実は日本の唐草模様などから影響を受けているんじゃないかとハッとさせられました。少し突飛でしょうか。

個人的に好きだと感じた作品は『医学』『哲学』『法学』の『生命の円環』シリーズでした。タイトルからも伝わるこの難しさと重み。クリムトが家族の死に触れて、描いたとされています。こういった、慎重に扱われるテーマをストレートに表現した作品って印象強いですよね。その潔さに感服。ちなみにこれはパターンとかデザイン性には絡んでません。シンプルに好き。好きって難しい。

終わりに

前回同様、企画展の作品を中心にまとめてみましたが、作家やジャンルによっては感想まとめも案外難しいところがあるようです。一人ひとり見え方が異なって然り。主義主張、美術史など頭に入っていたら楽しいのかもしれません(無知というのは罪なものですね)。しかしながら今回のクリムトの企画展について思うのは、クリムトの愛を全面に表現した展示ではなかったということでした。もちろん紹介していない作品の中にクリムトのモデルたちの肖像もあるので、一概には言い切れませんけれども。愛や官能のテーマばかり結びつけていたクリムトですが、観終わった今はそれ以外の過程について触れることができたのかなと思います。ウィーンと日本というサブタイトルがあるくらいですからね。

最近は画家だけにフォーカスを当てた『〇〇展』じゃなく、画家に関連した何かを組み合わせた企画展が増えているような気がします。”みんなの”ミュシャ展、とかね。新しい視点、というやつでしょうか。今回の企画展も、ただのクリムト好きでなくても、楽しめるようにできております。

会期終了まであと1週間ほど。気になる方はお早めに。トリエンナーレの作品もありますよ!

それではまた次の記録が残されるまで、またね〜。

コメント